La Belladonna (Atropabelladonna)

La belladonna è una pianta a fiore appartenente all’importante famiglia delle Solanaceae. Il nome deriva dai suoi letali effetti e dall’impiego cosmetico. Atropo era, infatti, il nome (in greco: A-τροπος,cioè in nessun modo, l’immutabile, l’inevitabile) di una delle tre Moire che, nella mitologia greca taglia il filo della vita; ciò a ricordare che l’ingestione delle bacche di questa pianta causa la morte. Nonostante l’aspetto invitante e il sapore gradevole, le bacche sono velenose per l’uomo e l’ingestione può provocare una diminuzione della sensibilità, forme di delirio, sete, vomito, seguiti, nei casi più gravi, da convulsioni e morte.

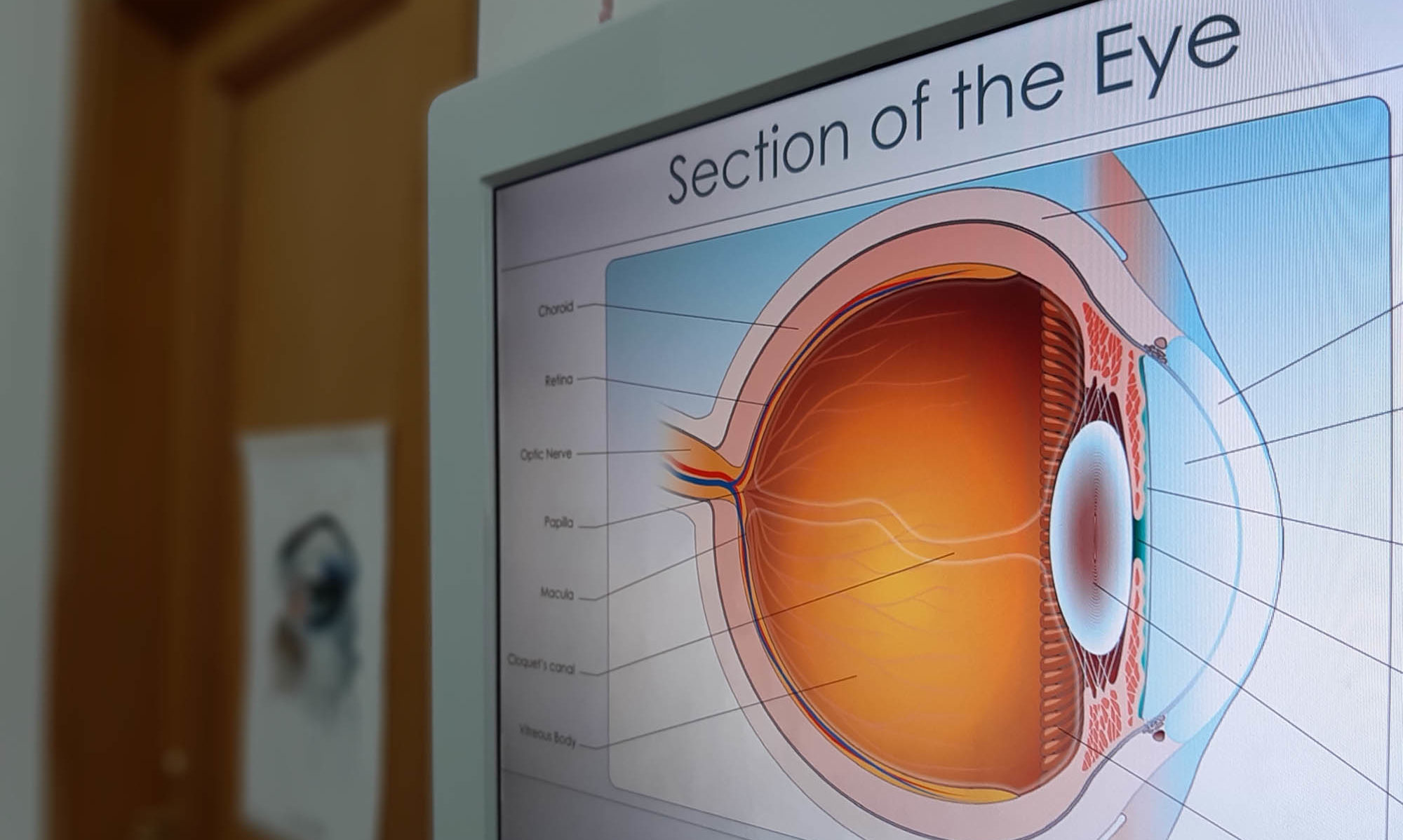

L’epiteto specifico belladonna fa riferimento ad una pratica, che risale al Rinascimento in cui le dame usavano questa pianta per dare risalto e lucentezza agli occhi mediante le capacità di dilatare la pupilla, un effetto detto midriasi provocato dall’atropina contenuta nella pianta, ad azione sul sistema nervoso parasimpatico. In medicina allopatica l’atropina isolata viene ancora usata come dilatatore di pupille e come miorilassante prima di interventi chirurgici.

L’omeopatia sfrutta la tossicità

di queste sostanze usando la Belladonna diluita e dinamizzata per curare varie

malattie. La belladonna, infatti, è uno dei farmaci cosiddetti “policresti”,

vale a dire che hanno varie possibilità terapeutiche agendo su tutti gli organi

ed apparati.

Dal punto di vista erboristico, la belladonna trova impiego soprattutto nel

reparto omeopatico, questo perché nel settore allopatico (medicina

tradizionale) rappresenta una droga farmaceutica a tutti gli effetti.

Agisce sul sistema nervoso: la belladonna contiene tre alcaloidi: atropina, iosciamina e scopolamina. Il primo agisce sul sistema parasimpatico come anestetico, ma non bisogna mai esagerare con le dosi, può infatti diventare letale. Il secondo agisce sul sistema nervoso centrale come stimolante, mentre l’ultimo svolge un’azione sedativa.

La belladonna svolge anche un’azione antinfiammatoria utile in caso di mal di gola, faringite, rinite allergica ma anche pertosse e congiuntivite. Inoltre, aiuta a ridurre il dolore in caso di mal di testa, mestruazioni dolorose, dolori articolari, oltre ad alleviare disturbi della pelle come eritemi, eczemi o acne. Agisce anche contro ulcera, gastrite e problemi dall’apparato intestinale come colite, sindrome del colon irritabile, dolore e gonfiore addominale.

La sua azione broncodilatatrice fa della belladonna uno dei rimedi più efficaci contro asma e bronchite, in quanto aiuta a migliorare la ventilazione polmonare in caso di eccessiva secrezione bronchiale.

A livello oculare, la belladonna viene consigliata come rimedio nei casi di congiuntivite, caratterizzate da forte arrossamento, sensazione di bruciore, oppure nelle congiuntive asciutte con scarsa lacrimazione, dolore pulsante, occhi e viso rossi e congesti, fotofobia, pupille dilatate.

La belladonna deve essere utilizzata con attenzione in casi di asma bronchiale, glaucoma e bradicardia: potrebbe infatti interferire con i farmaci che si assumono per curare queste patologie. Inoltre, potrebbe interagire anche con gli antidepressivi, gli antistaminici, gli antispastici, gli anticolinergici, i neurolettici e i medicinali che si assumono per curare il morbo di Parkinson.

In caso di sovradosaggio di belladonna si possono verificare alcuni effetti collaterali: disordini mentali, perdita del controllo psicomotorio, allucinazioni e, in casi più gravi, tremore, tachicardia, ipertermia, secchezza della bocca, stati di incoscienza e insufficienza polmonare.

L’Euphrasia Officinalis

È un genere di piante appartenenti alla famiglia delle Orobanchaceae, dall’aspetto di piccole erbacee annuali o perenni e dai piccoli fiori bianco-lilla. Il nome di questo genere Euphrasia venne introdotto nella classificazione delle piante da Linneo nel 1735 ed è derivato da un vocabolo greco il cui significato è “diletto, gioia”. In altri testi si fa riferimento a una delle Tre Grazie , chiamata appunto “Eufrosine”, figlia di Zeus.

Le proprietà farmacologiche di queste piante (derivate soprattutto dalla medicina popolare antica) sono tutte riconducibili ad un’unica specie: Euphrasairostkoviana chiamata comunemente Eufrasia officinalis.

L’euphrasia officinalis possiede come costituenti chimici

- Flavonoidi: 0,38%: apigenina, luteolina, kampferolo, ramnetina, quercetina

- Polifenoli: 1,47%;

- Acidi fenolici: acido caffeico e derivati, acido clorogenico e derivati

- Derivati idrocinnamici: 1.97%

- Tannini

- Iridoidi: aucubina 0,05%

Possiede proprietà decongestionanti, amaro-toniche, astringenti, antinfiammatorie, antisettiche e antiallergiche, lubrificante, idratante e riepitelizzante.

L’eufrasia è ampiamente impiegata anche in ambito omeopatico, dove la si può trovare sotto forma di granuli, gocce orali e collirio.

A livello oculare, l’eufrasia è

una pianta dotata di un’attività antinfiammatoria. Per tale ragione, la pianta

è frequentemente utilizzata all’interno di colliri o impacchi oculari, da impiegarsi

proprio per il trattamento di congiuntiviti, blefariti, orzaioli, stanchezza oculare,

eccessiva lacrimazione, irritazione, bruciore e arrossamento oculare, disturbi oculari di origine muscolare o nervosa.

L’azione antiflogistica esercitata dall’eufrasia è imputabile all’aucubina,

in essa contenuta. Questa molecola, inoltre, ha dimostrato di esercitare un’attività

epatoprotettiva nei confronti dei danni causati da

avvelenamenti da tetracloruro di carbonio e da alfa-amanitina. Da alcuni studi

condotti in vitro, è anche emerso che l’aucubina è in grado di inibire il virus dell’epatite B.

L’infuso di eufrasia si impiega per uso esterno al 2-3% sotto

forma di impacchi per calmare gli occhi infiammati. A tal proposito si mette in infuso un

cucchiaio di pianta secca in una tazza d’acqua bollente, si lascia intiepidire e si lavano gli occhi 2/3

volte al giorno. Si può anche intingere una pezzuola e posarla sugli occhi

massaggiando leggermente. Spesso, per simili applicazioni, l’eufrasia è

associata a piante ricche di mucillagini e/o ad azione antinfiammatoria e decongestionante (es. Camomilla,

Meliloto, Piantaggine).

La Camomilla o Matricaria Camomilla

La Matricaria chamomilla o Matricaria recutita, chiamata anche Camomilla comune o Camomilla tedesca, è una pianta erbacea annuale della famiglia delle Asteraceae. Etimologicamente il nome deriva dal greco χαμαίμηλον, parola formata da χαμαί (chamài), “del terreno” – μήλον (mēlon), “mela” per l’odore simile alla mela; mentre il nome del genere Matricaria, proviene dal latino matrix, matricis, che significa “utero”, con riferimento al potere calmante della camomilla nei disturbi mestruali.

La specie è diffusa in Europa ed in Asia ed è naturalizzata anche in altri continenti.

Cresce spontaneamente nei prati ed in aperta campagna, non oltre gli 800 metri; si adatta anche a terreni poveri, moderatamente salini ed acidi. Il ciclo di vegetazione è primaverile – estivo, con fioritura in tarda primavera e nel corso dell’estate.

La pianta di Camomilla possiede diversi principi attivi importanti, contenuti soprattutto nell’olio essenziale che si ricava dai fiori, quali:

- il camazulene, molecola inorganica che conferisce il colore blu all’olio ed è responsabile dell’azione antinfiammatoria ed antiallergica;

- l’alfa-bisabololo, un alcool naturale che per le sue proprietà battericidi, decongestionanti e lenitive è utile per il trattamento di pelli delicate, sensibili o irritate, nonché come fattore di protezione della mucosa gastrica;

- diversi flavonoidi (tra cui l’apigenina e la luteolina) che hanno importanti proprietà antiossidanti;

- le cumarine, che conferiscono il caratteristico odore dolce alla pianta appena tagliata ed hanno proprietà spasmolitiche in grado di inibire la contrazione spastica della muscolatura liscia gastro-enterica e genito-urinaria accompagnata da crampi o da coliche;

- i polisaccaridi, che hanno un’azione immunostimolante e antinfiammatoria ed effetti sulla microflora intestinale.

La pianta è spiccatamente aromatica. I fiori hanno un odore aromatico gradevole e contengono un’essenza caratteristica costituita dal principio attivo azulene e da una mescolanza di vari acidi (salicilico, oleico, stearico).

La Camomilla è dotata di buone proprietà antinfiammatoria, locali ed interne e costituisce un rimedio calmante tipico dei fenomeni nevralgici: sciatica, trigemino lombaggine e torcicollo. Questo grazie a certi componenti dell’olio essenziali, alla componente flavonoide ed ai lattoni, che ne fanno rimedio antiflogistico, simile al cortisone.

Gli altri componenti presenti e le cumarine sono responsabili delle proprietà digestive e spasmolitiche. Queste combinazioni di principi attivi ne fanno, quindi, un buon rimedio nella dismenorrea, nei crampi intestinali dei soggetti nervosi, negli spasmi muscolari e nei reumatismi articolari.

La camomilla è uno dei più importanti rimedi contro il dolore. Ha un’azione calmante su tutto il sistema nervoso e quindi è adatto anche per i sintomi causati da abuso di tè, caffè o narcotici.

Tipicamente camomilla è il rimedio delle “i”: ipereccitabile, ipersensibile, inquieto, irritabile, intrattabile, intollerante, indocile, insocievole, irascibile. Tanto che tale rimedio è adatto per tutti gli effetti dovuti agli stati d’ira: diarrea, coliche, ittero, spasmi muscolari, convulsioni, crampi, raffreddore, gastralgia. È indicato in tutti i casi di indigestione, dovuta, ad esempio, ad abuso alimentare e di cattiva digestione in generale. È, altresì. utile per i problemi dei bambini e dei lattanti dovuti alla dentizione e per il mal di denti degli adulti.

È anche il rimedio degli adulti con dolori artritici e delle donne con sintomatologie dolorose dell’utero, quali dismenorrea, travaglio e post-partum.

A livello oculare, la camomilla si utilizza per occhi infiammati e rossi con dolori agli angoli e secchezza ai margini delle palpebre, congiuntivite.

LETTURE CONSIGLIATE

- http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id3616&area=farmacia&menu=med

- A. Bruni, M. Nicoletti Dizionario ragionato di erboristeria e di fitoterapia – Piccin Ed. 2003

- E. Campanini: Dizionario di fitoterapia e piante medicinali, 3°ed Tecniche nuove Ed. 2012

- R. Dujany :Manuale pratico di omeopatia familiare e d’urgenza – Red Ed. 2004

- D. Demarque, J. Jouanny, B. Poitevin, V. Saint Jean : Farmacologia e materia medica omeopatica – Tecniche Nuove Ed. 1999

- Max Tétau: La materia medica omeopatica clinica e associazioni bioterapiche – IPSA Ed. 2007

ICONOGRAFIA

Foto tratte da: https://pixabay.com/it/